Этот 50-летний американский художник, имеет украинское происхождение. Он раньше жил в Киеве. Родился, как ни странно, в семье художников. У него и папа и дед очень хорошо рисовали.

Отец Марка писал диарамы, разрисовывал музей академии наук в столице УРСР. Естественно, что этот человек, можно сказать, с рождения держал кисти и карандаши в руках. С раннего детства он пошел в художественную школу, а потом поступил в архитектурный институт.

Необыкновенный стиль, в котором работает Хайсман, называется – «Tape art». Он подкладывает под стеклянный "холст" фотографию или картину, а затем сверху накладывает полосками коричневый скотч так, что в конечном итоге получается вот такое изображение. Марк делает «скотчевые» работы по определенной схеме, накладывая ленту в нужном порядке и это, создает особый стиль. Нужно правильно постараться изобразить и тени и освещение, и блики картин.

На сегодняшний день, одна картина Марка Хайсмана стоит приблизительно 10 тысяч долларов. Он планирует в ближайшем будущем создать серию работ по старым киевским снимкам.

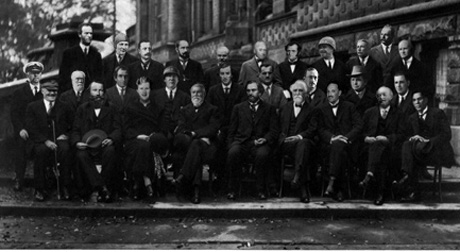

TOP ROW (left to right): William Tecumseh Sherman, Anthony Herman Gerard Fokker, Ferdinand Ritter von Mannlicher, Otto Schönauer, Vyacheslav Molotov, Henry Shrapnel, James Bowie, Omar Nelson Bradley, John Taliaferro Thompson, Paul von Mauser, John Moses Browning

MIDDLE ROW (left to right): Thomas Octave Murdoch Sopwith, Joseph Whitworth, Eliphalet Remington II , George Smith Patton, Philip Henry Sheridan, Mikhail Kalashnikov, William Edward Boeing, Oliver Fisher Winchester, Creighton Abrams

BOTTOM ROW (left to right): John Joseph Pershing, James Ewell Brown Stuart, Bertha Krupp von Bohlen und Halbach, Richard Jordan Gatling, Samuel Colt, Hiram Stevens Maxim, Uziel Gal, Georg Johann Luger, John Cantius Garand

Источник

p.s. Хочу их самые знаменитые творения иметь у себя на стенке или на полочке!

- Довольны ли Вы результатом выступлений?

- Думаю, что если бы хоккеисты выступали в опере, это было бы намного хуже.

Один скрипач, отправившийся на ПМЖ в популярную страну Ближнего Востока, внезапно решил покинуть историческую родину, объясняя свое решение тем, что уже два раза был обстрелян арабами.

- Что ты говоришь? - удивился его приятель-пианист. - А я никогда не предполагал, что арабы так хорошо разбираются в музыке!

Квартет

На премьере оперы в Техасе.

- Папа, а почему певец все время качается, когда поет?

- В движущуюся цель труднее попасть.

Вопрос:

- Что такое психоделическая мyзыка?

Ответ:

- Это такая мyзыка, под действием которой психи начинают размножаться делением.

си-бемоль

Концерт, выступает молодая певица. Hу, спела песню, откланивается, хочет уйти. Зал шумит, кричат: "Давай еще!!!"

Hу, спела еще раз, снова откланивается, зал не унимается: "Еще!!!"

Что делать, третий раз поет... А зал по-прежнему... Hу, она и говорит:

- Господа, да сколько можно, я уже устала! Голос из зала: - Пока не научишься!

Директор оперного театра присутствует на прослушивании новой оперы. Некая солистка поет арию. Директор спрашивает дирижера:

- Что это за мелодия?

- Какая, - в ярости вопрошает дирижер, - та, которую играет оркестр, или та, которую поет мадам?!

Сердце поэта

На одном из спектаклей в сцене дyэли Онегина с Ленским y Онегина не выстpелил пистолет. Ленский на всякий слyчай все же yпал. Тогда стоявший за кyлисами бас Заpецкий не pастеpялся и пpопел:

- Он yмеp от pазpыва сеpдца...

Сопрано

Дирижер оркестра перед репетицией:

- Откройте ноты. Пишите: 58-й такт - три четверти.

Музыканты (удивленно):

- Зачем?

Дирижер:

- Пишите, пишите... 71-й такт - на полтона выше.

Музыканты (удивленно):

- Зачем?

Дирижер:

- Пишите, пишите... 92-й такт - еще на полтона выше.

Музыканты в недоумении, но пишут. Певица-сопрано:

- И мне писать?

Дирижер:

- Нет, вам петь точно как вчера.

Сценические суеверия:

Не знаю, можно ли участвовать в этой теме вокалистам, но вмешаюсь. все на тему "падших" нот. Когда они падают на пол, на них нужно сесть там, где они упали. Не помню, что была за певица, но...Она пела с оркестром на концерте, с пюпитра свалились ее ноты. Так она не переставая петь, уселась на них и закончила произведение с овациями в свой адрес.

Знаете, как заставить басиста играть тише? Положите перед ним нотный лист. А еще тише? Напишите на нем ноты.

..И умерли в один день Борис Гребенщиков и Егор Летов. И предстали на страшном суде. И вышел к ним Господь и говорит:

- Вот, Борис, жил ты, грешил - получай воздаяние! - (появляется ветхая избушка-развалюшка) - Вот тебе дом! - (появляется старуха аки Баба Яга) - Вот тебе жена! Живи, Борис, с ней в мире и согласии!!!

Егор Летов стоит и трясётся: "Ну если безобидному Гребенщикову такое, что будет МНЕ за мои песни???"

Господь тем временем ушел, приводит Сабрину:

- Вот, Сабрина, жила ты, грешила - получай воздаяние! Вот тебе в мужья Егор Летов и живи с ним в мире и согласии!!!

(Светлая память Е. Л. и доброго здравия Б. Г!!!)

Звонок в Одессу.

- Алло, это оперный театр?

- Да. И шо?

- Пишите, завтра к вам на гастроли прилетает Герман Отц.

- Кто-кто? Вас не слышно…

- Герман Отц!

- Все равно не слышно…

- Ну Поц, только без первой буквы.

- А-а-ааа-а-а, понятно…

На следующий день афиши в городе:

“Граждане одесситы! Сегодня у нас в театре известный оперный певец Герман Уй!”

После окончания генеральной репетиции кто-то из присутствовавших на ней заметил композитору:

- Певец сделал все, что мог. Почему бы вам не сказать ему несколько теплых слов?

Когда певец подошел, композитор протянул ему руку:

- Я не сержусь на вас!

Артист хора сидит дома. Звонок в дверь.

- Простите, здесь живет Петр Васильевич?

- Нет, Петр Васильевич живет на кваpту выше.

Ставили «Риголетто».

Шла сцена, где шут в отчаянии рвет на себе волосы, узнав о позоре своей дочери. В партере шепчутся две дамы. Дама не слишком образованная:

- Чего это он впал в истерику?

Дама более образованная:

- Видите ли, раньше это считалось грехом…

- Я вчера смотрела «Спартак» в Большом.

- Да ? А с кем он играл?

- Что вы слушали вчера в опере?

- О, много интересного. Кравченко передвинули в министерство, Юлька Полякова подстриглась, а Гошка Струве четвертый раз женился.

Музыкант с контрабасом не смог втиснуться в переполненный автобус. Мальчик на остановке ему и говорит:

— Вот видите, дядя, вам нужно было учиться играть на - флейте

Высказывания учительницы музыки:

- Куда ты летишь? Ты думаешь, ты быстро играешь? Это не ты играешь - это тебя играет!!!

- Экспромт Шуберта ему надоел! Надо же! Это ты ему надоел!

- Катя, прошу тебя: не надо любить Баха! Любовь приводит к браку! Лучше бы вы были просто друзьями!

- Есть у меня ученик, делающий марш из вальса и фрейлехс из похоронного марша. Я ему посоветовала бросить фортепиано и идти в “Ансамбль песни и пляски Советской Армии”.

Источник

2. Кавычки. Если вам необходимо найти определенную фразу дословно, можно использовать кавычки. Пример: "Hotel California" (аналогичный запрос без кавычек вернул бы не только ссылки на все упоминания одноименной песни, но и на множество сайтов тур-операторов и гостиниц).

3. Исключение (логическое НЕ). Для того, чтобы исключить из результата поиска те страницы, которые содержат определенное слово, в поисковом запросе необходимо использовать символ "-". Пример: linux distrib download -suse (запрос вернет ссылки на страницы для скачивания различных дистрибутивов Linux, за исключением Suse).

4. Похожие слова. Для того, чтобы Google искал слова, похожие на заданное, используйте символ "~" (тильда). Будут найдены синонимы и слова с альтернативными окончаниями. Пример: ~hippo (по запросу будет так же найдено, например, слово hyppopotamus).

5. Маски. Символ "*" можно использовать как маску - условное обозначение произвольного количества любых символов. Это может быть полезно, например, если вы пытаетесь найти текст песни, но не можете при этом точно вспомнить слова. Или отыскать сайт, домен которого запомнился только отчасти. Пример: welcome to the hotel * such a lovely place; *pedia.org.

6. Расширенный поиск. Если вы забыли какой-либо из перечисленных операторов, всегда можно воспользоваться формой расширенного поиска.

7. Определения. Используйте оператор define: для быстрого поиска определений. Пример: define:Ктулху (запрос выдаст ссылку на страницу из Википедии).

8. Калькулятор. Одной из полезных и при этом малоизвестных возможностей Google является вычисление арифметических выражений. В выражениях можно использовать операторы +, -, *, /, ^ (степень), sqrt (квадратный корень), sin, cos, tan, ln, lg, exp (ex), скобки и много чего еще. Пример: sqrt(25 * 25) * 768.

9. Числовые интервалы. В Google существует еще одна малоизвестная возможность - поиск числовых интервалов, которые можно задавать с помощью крайних значений, разделенных последовательностью из двух точек. Пример: Букер 2004..2007.

10. Поиск на заданном сайте. С помощью оператора site: можно ограничить результаты поиска определенным веб-сайтом. Именно эта возможность обычно используется при установке поисковых форм Google на сторонних ресурсах. Пример: seagate barracuda site:ixbt.com.

11. Ссылки извне. С помощью оператора link:, можно найти страницы, которые ссылаются на заданный URL. Оператор можно использовать не только для главного адреса сайта, но и для отдельных страниц. Оператор не дает гарантии, что в результате поиска будут перечислены абсолютно все страницы. Пример: link:banana.by.

12. Вертикальный поиск. Вместо того, чтобы искать заданные слова во всем вебе, можно ограничить поиск какой-либо одной определенной сферой. В Google входит множество поисковых сервисов, позволяющих находить интересующую информацию в блогах, новостях, книгах, и многих других категориях:

* Blog Search

* Book Search

* Scholar

* Catalogs

* Code Search

* Directory

* Finance

* Images

* Local/Maps

* News

* Patent Search

* Product Search

* Video

* Linux resouces search and BSD resouces search

13. Кино. Для поиска названий фильмов удобно использовать оператор movie:. Пример: movie:One Flew Over the Cuckoo's Nest.

14. Музыка. Оператор music: ограничит результаты поиска контентом, который тем или иным образом связан с музыкой. Пример: music

epeche Mode 101.

epeche Mode 101.15. Преобразователь единиц измерения. Google можно использовать для быстрого преобразования метров в ярды, килограммов в фунты, литров в джоули. Для этого используется абсолютно естественный для человеческого понимания синтаксис. Пример: 16 tons in pounds.

16. Числовые шаблоны. Алгоритмы Google умеют распознавать тип числовых данных по шаблону их ввода. К сожалению, большинство этих шаблонов соответствуют только американским стандартам. В частности можно искать:

* региональные телефонные коды;

* номера автомобилей (US, как не сложно догадаться, only);

* инвентарные номера Федеральной Комиссии Коммуникаций FCC (так же US only);

* UPC (универсальные товарные коды, применяемые в США);

* регистрационные номера Федерального авиационного агентства (США);

* номера патентов (США);

* биржевые котировки (нужно использовать символы акций) и прогноз погоды на пять дней вперед.

17. Типы файлов. В случае, если вы хотите искать, например, только документы в формате PDF, Word или Excel, можно использовать оператор filetype:. Список поддерживаемых форматов: Adobe Reader PDF (.pdf), Adobe Postscript (.ps), Autodesk DWF (.dwf), Google Earth (.kml, .kmz), Microsoft Excel (.xls), Microsoft PowerPoint (.ppt), Microsoft Word (.doc), Rich Text Format (.rtf), Shockwave Flash (.swf). Пример: stroustrup c++ language filetype:pdf. Для выбора типа искомых файлов так же можно использовать оператор ext:.

18. Местоположение слова. По-умолчанию Google ищет заданный текст внутри содержимого страниц. Но если есть необходимость искать в некоей определенной области, можно использовать такие операторы как "inurl:" (поиск внутри URL), "intitle:" (поиск в заголовке страницы), "intext:" (поиск в тексте страницы), и "inanchor:" (поиск в тексте ссылок).

19. Кэшированные страницы. При поиске устаревших страниц и страниц, контент которых был обновлен, может помочь поиск в кэше поисковой машины. Для этого предназначен оператор cached:. Существует так же близкий по смыслу оператор cache:, с помощью которого можно сразу получать страницы из кэша по их URL. Этой возможностью в принципе можно пользоваться как своеобразным бэкапом видимых для Google веб-страниц: даже если страница будет удалена со своего сайта, на Google может остаться ее копия.

20. Поиск лиц. У поисковика картинок есть интересная возможность - выделять из всего множества найденных изображений лица. Для того, чтобы этим воспользоваться, необходимо добавить к URL результата поискового запроса дополнительный GET-параметр imgtype=face. Пример: http://.../images?q=alsu&imgtype=face

21. Информация о сайте. С помощью оператора info: можно получить известную Google информацию об указанном сайте. Пример: info:banana.by.

22. Похожие сайты. С помощью оператора related: Google может выдать список сайтов, которые считает похожим на заданный. Пример: related:banana.by.

23. Способы представления. Помимо стандартного представления результатов поиска, существуют ещё два экспериментальных, которые можно активировать с помощью оператора view:. Первый из них - timeline предназначен для отображения различных хронологических событий и может наглядно представить распределение результатов поиска на временной оси. Пример: George Washington view:timeline (результатом подобного запроса будет некое подобие биографии, материалы которой собраны с множества ресурсов Сети).

Второй способ отображения - map удобен для поиска по картам. При его выборе, в отчёте с результатами поиска сразу открывается фрейм с картой, на которой указателями помечено то, что нашел Goolge. Пример: fifth avenue ny view:map.

PS

А вот еще отличный способ искать музыку: -inurl

htm|html|php) intitle:"index of" "last modified" "parent directory" description size (wma|mp3) "Beirut". Вместо Beirut пишите то, что нтересует (группу или песню).

htm|html|php) intitle:"index of" "last modified" "parent directory" description size (wma|mp3) "Beirut". Вместо Beirut пишите то, что нтересует (группу или песню).ps. Может, Вы мне подскажите, как активизировать людей для голосования?

Я таким узлом привязывал на рыбалке леску к крючкам.

В современной Японии, в антикварном магазине, можно увидеть все что угодно, но вот зеркало - никогда. Никто не продаст, никто и не купит. Как и тысячелетия назад, в этом мире новейших технологий полагают, что в зеркале остается душа хозяина, поэтому зеркала не продают - новый владелец может навредить душе. Не покупают по той же самой причине - старый хозяин тоже может навести порчу. Не дадут сегодня в Японии и больному посмотреть в зеркало - из-за опасения, что тот умрет.

Подавляющее большинство бронзовых зеркал японские археологи находят в захоронениях. Это связано с верой в то, что зеркало, во-первых, есть "вход" в иной мир, и, во-вторых, зеркало способно освещать путь в этом царстве. Положить зеркало за пазуху перед опасным делом еще в совсем недавние времена считалось действенным средством против разного рода неожиданностей. Будущие матери прикладывали зеркало к животу в надежде, что магическое действие зеркала обеспечит благополучные роды. Надписи на бронзовых зеркалах представляют собой, как правило, род заклинательных текстов даосского содержания. Поскольку зеркало представляет собой модель солнца, то многие из них украшают надписи, солнце прославляющие.

Зеркало считалось в Японии тем предметом, в которое "вселяется" божество, если его призвать туда с помощью соответствующих ритуальных действий. Зеркало стало главной святыней правящего японского рода в синтоистском святилище Исэ. Это зеркало вручила Аматэрасу своему внуку Ниниги, посылая его на покорение земли - в качестве оберега и символа власти1.

В средневековом историческом сочинении "Великое зерцало" ("Окагами" два мудрых старца отождествляют свой беспристрастный рассказ со всеведущим, всевмещающим зеркалом: "Пред светлым зеркалом // Все, что минуло, // Что есть сейчас // И что грядет, // Прозреваю. // О, старое зеркало! // В нем заново прозреваю // Деяния императоров, // Министров - чередою, // Не скрыт ни один!".

два мудрых старца отождествляют свой беспристрастный рассказ со всеведущим, всевмещающим зеркалом: "Пред светлым зеркалом // Все, что минуло, // Что есть сейчас // И что грядет, // Прозреваю. // О, старое зеркало! // В нем заново прозреваю // Деяния императоров, // Министров - чередою, // Не скрыт ни один!".

* * *

В Вене, в Музее истории искусства, хранится бронзовое зеркало XIII египетской династии (XVIII-XVII вв. до н.э.). В нижней части зеркала выгравирована иероглифическая надпись: "Зеркало для разглядывания лица, которое офицер От своей дочери Jtw подарил". Обозначение сnh ("зеркало" в этой надписи относится к гнезду слов сnh "жизнь": зеркало - это живое изображение человека, точнее - его лица. Еще в Древнем царстве это обозначение получает дополнение - "для разглядывания лица". Овальные (до округлости) зеркала обычно вправлялись в папирусообразную рукоятку. При этом их внешний вид напоминал знак

в этой надписи относится к гнезду слов сnh "жизнь": зеркало - это живое изображение человека, точнее - его лица. Еще в Древнем царстве это обозначение получает дополнение - "для разглядывания лица". Овальные (до округлости) зеркала обычно вправлялись в папирусообразную рукоятку. При этом их внешний вид напоминал знак

Андрей Гончаров: «Евгений Леонов был великим русским комиком. А знаете, что такое русский комик. Это обязательно, непременно — еще и трагик, в нем должна быть романтическая слеза, звучать интонация трагедии. Я бы рискнул, пожалуй, выстроить ряд великих отечественных комиков, где Щепкин, Варламов, Давыдов, Яншин и Леонов»...

Евгений Леонов родился в обыкновенной московской семье среднего достатка. Его отец — Павел Васильевич — работал инженером на авиазаводе, а мать — Анна Ильинична – была домохозяйкой. Евгений был вторым ребенком в семье. Брат Коля был старше его на два года.

Леоновы жили в коммунальной квартире на Васильевской улице, занимая две небольшие комнаты. Родители Евгения была гостеприимными хозяевами, и поэтому их дом был вечно полон. Постоянно приезжали близкие и дальние родственники, и все чувствовали себя здесь легко и свободно. Леонов позднее вспоминал: «У мамы было нечто такое, что меня, мальчишку, удивляло — мама умела рассказывать так, что все смеялись, в квартиру набивалось много-много людей».

Мама, хотя и не была высокообразованной, всю себя отдала воспитанию детей. Она много читала им книг. А отец часто рассказывал сыновьям о знаменитых летчиках: Чкалове, Байдукове, Белякове. Именно тогда у мальчиков и возникла мечта стать летчиками. Кстати, брат Евгения Николай впоследствии стал работать в авиации.

В пятом классе Евгений Леонов записался в школьный драматический кружок. Долгое время ученики репетировали пьесу, сочиненную ими самими же. И хотя премьера так и не состоялась, но эта работа запала в душу мальчика, зародила в ней искры любви к театру.

Война

Осенью Евгений Леонов сдал экзамены и поступил в Авиационный техникум им. С. Орджоникидзе. Учась в техникуме, Леонов принимал участие в художественной самодеятельности, выступал на студенческих вечерах. Евгений Павлович рассказывал: «Я помню, что именно там подготовил «В купальне» Чехова, выучил и рассказывал «Монтера» Зощенко, очень любил Блока, Есенина, читал их наизусть на вечерах, и меня называли, как когда-то в школе, «наш артист».

На третьем курсе техникума Евгений Леонов поступил на драматическое отделение Московской театральной студии, которой руководил Р. Захаров, известный балетмейстер Большого театра.

О своем поступлении он рассказывал: «Я попросил у брата пиджак и решил, что готов к экзамену. Я безумно нервничал — я понимал свою несостоятельность, но не думал, что так получится. Сидело человек 25 народу, я вышел (они, видимо, добирали, студия существовала уже второй год) и прочитал все, что с таким успехом читал в техникуме: Чехова, Зощенко. У меня спросили: «Еще что-нибудь есть?» Я сказал: «Есть, но это еще хуже». Почему-то все стали просить, чтобы я почитал еще. Я прочитал Блока «В ресторане». Я любил это стихотворение... Была тишина, я был белого цвета. Я читал серьезно, мне сказали спасибо. И это стихотворение Блока спасло меня, примирило и с моим пиджаком, и с моей курносой физиономией, и с недостатком культуры. Потом, говорят, развернулось целое собрание, стали просить Екатерину Михайловну Шереметьеву. Она сказала, что я, мол, очень серый, неотесанный, но ее стали снова просить: «Мы поможем» — и меня приняли в студию».

Евгений с удовольствием окунулся в новую жизнь. Каждый день он пропадал в студии с 8 утра до часу ночи. Большое влияние на него оказал Андрей Александрович Гончаров, который, вернувшись с фронта, стал вести их курс.

Массовка, эпизоды…

.

.В 1947 году Леонов впервые попробовал себя в кино. Театральных денег на жизнь явно не хватало, поэтому он искал любую возможную халтуру. Первоначально это были даже не эпизоды, а массовка. Первые же свои эпизодические роли он сыграл в 1949 году: в фильмах режиссера Владимира Немоляева (отца известной актрисы Светланы Немоляевой) «Счастливый рейс» и «Карандаш на льду».

Затем последовали эпизоды в спортивной комедии Владимира Петрова «Спортивная честь» (1951), где Леонов появился в роли официанта, и в героико-приключенческом фильме Владимира Немоляева «Морской охотник» (1954). В фильме «Морской охотник» ему довелось сыграть кока. Как он вспоминал: «Там песенку надо было петь, для меня это было стеснительно — и оркестр, и все на меня вытаращились. Я так запел, что пюпитры закачались, но все-таки каким-то образом я пел песню — с моим-то слухом...»

Первые большие роли

Леонов вспоминал: «Я никогда не забуду доброе лицо, добрые глаза Виталия Доронина, с которым я снимался в фильме «Дорога». Я, наверное, чего-то не умел, но там я из себя выходил, фантазировал, а Доронин поддерживал, и действительно, иногда снимали, как я предлагал. Там подобралась удивительная компания, что для меня, молодого актера, для мальчишки, имело большое значение: на свете есть такие хорошие, такие доброжелательные люди...»

Что же касается театра, то Михаил Яншин, пришедший на должность главного режиссера, первое время, также как и предыдущий руководитель, не доверял Леонову ролей. Актер очень расстраивался по этому поводу: «У меня стало появляться сомнение: правильно ли я сделал, что пошел в искусство... И были мысли бросить это дело совсем, хотя мне казалось, что я люблю очень театр». Перемены произошли в 1954 году, когда режиссер внезапно назначил Леонова на роль Лариосика в спектакле «Дни Турбиных» Михаила Булгакова. Эту роль до этого играл сам Яншин, и поэтому критики тут же в один голос заявили: «Леонов – второй Яншин». Однако они ошиблись. Актер, унаследовав эту роль, не повторял ее, а как хороший ученик, развивал. Лариосик в его исполнении был существом душевным, чистым, непосредственным в проявлении чувств.

Надо сказать, что Яншин никогда прилюдно не хвалил Евгения Леонова. Наоборот, почти всегда режиссер ругал его. Леонов рассказывал: «Яншин ко мне относился беспощадно, иронично, дикция у меня была неважная — скороговорка, и вообще, требования на уровне МХАТа времен Станиславского... Он меня никогда не хвалил, а за Лариосика всегда ругал... Однажды на «Днях Турбиных» публика хлопала, кричала, а Яншин приходит и говорит: «Вы что из Лариосика оперетту сделали». А как-то шли по фойе театра после спектакля, Яншин говорит: «Это ужасно, ужасно», а впереди идет Павел Александрович Марков — знаменитый завлит Станиславского. И Яншин спрашивает у него: «Ну что, Паша, Леонов? Как он?» А Марков отвечает: «Миша, он уже лучше тебя играет». И вижу, Яншин, довольный, улыбается, а мне свое: «И не подумай, что правда»... Он ведь даже перед смертью, выступая по радио, ругал меня. Хотя мне передавали соседи по дому (они были знакомы с Яншиным), что он сказал: «Леонов мой лучший ученик». Конечно, хочется верить, что он меня любил. Михаил Михайлович считал меня своим учеником, а я его — своим учителем».

Личная жизнь

Со своей будущей женой Вандой Леонов познакомился в 1957 году, когда театр Станиславского был с гастролями в Свердловске. Случилось это совершенно случайно. Вместе с другом они вышли прогуляться по городу и обратили внимание на двух девушек, которые оказались студентками музыкально-педагогического училища. Одна из них, по имени Ванда, сразу понравилась Евгению, и он пригласил девушек на спектакль. После спектакля они с Вандой гуляли по вечернему городу, и влюбленный Леонов читал Ванде стихи…

По возвращении в Москву Леонов стал названивать любимой девушке и уговаривать приехать. В конце концов, он ее уговорил. Ванда приехала в Москву и пришлась по душе родителям Евгения, после чего Леонов тут же предложил девушке руку и сердце. А вот родители Ванды оказались совершенно не в восторге от предполагаемого брака. Они считали профессию актера несерьезной бесперспективной. Вот тут то и проявился характер Ванды, которая заявила, что все равно выйдет за Леонова. Родителям пришлось смириться с решением дочери.

Так 16 ноября 1957 года был зарегистрирован брак между Евгением Павловичем Леоновым и Стоиловой Вандой Владимировной. Ванда переехала в Москву, так и не окончив музыкально-педагогического училища. В 1958 году она поступила на театроведческое отделение ГИТИСа. А в 1959 году у них родился сын Андрей.

«Полосатый рейс»

Сама исходная ситуация фильма таила в себе множество возможностей для эксцентрической комедии. И авторы успешно воспользовались этим. Фильм получился веселым, динамичным, насыщенным головокружительными трюками, правда, он был начисто лишен психологических нюансов, его персонажи — не более чем узнаваемые комедийные маски. За исключением недотепы Шулейкина — Леонов играл блистательно, с наслаждением, не боясь откровенного фарса, в то же время, оказавшись трогательным в своем наивном простодушии. Именно эта роль принесла актеру поистине всенародную славу, в одно мгновение, превратив его в самого любимого комедийного актера советского кинематографа.

Еще один интересный факт. В этой картине Евгений Леонов первым из советских актеров снялся в обнаженном виде. Как он вспоминал позднее: «Я первым из актеров показал свой мощный зад советскому народу. Сцена, где мой горе-укротитель убегает от тигра, выскочив из ванны, поразила министра культуры Е. Фурцеву. Потом было много нареканий...»

Картина имела огромный зрительский успех, заняв в прокате 1961 года первое место. Только в том году ее посмотрели 32 миллиона зрителей. Впоследствии она вошла в Золотой фонд отечественного кино. И вот уже несколько десятков лет продолжает оставаться одной из самых любимых зрителями комедий.

«Донская повесть»

Владимир Фетин, открывший для зрителей комедийного актера Леонова, спустя три года поразил зрителей Леоновым — драматическим актером. Свою мелодраму «Донская повесть» он поставил по рассказам Михаила Шолохова «Шибалково семя» и «Родинка». Картина рассказывала о трудной судьбе донского казака Якова Шибалка, принявшего революцию, и о его трагической любви к женщине, неразделившей его взглядов. Вот этого то казака и сыграл Евгений Леонов, что стало совершенно неожиданным для всех – и для зрителей, и для критиков. До этого считалось, что Леонов – прирожденный комик, и ничего кроме подобных ролей играть не может. Как же они ошибались!

Евгений Павлович вспоминал: «Когда вышел на экраны «Полосатый рейс», где я, к удовольствию зрителей, в мыльной пене, бегал от тигров, многие решили, что теперь уже я прописан постоянно в цехе комиков и мне за его пределы шагу ступить не дадут. По правде сказать, я и не очень огорчался. Еще в студии понял, что я — комик. Я всегда любил комедии и хотел играть в веселых фильмах и в спектаклях. Интересную драму я предпочту плохой комедии. Но хорошей комедии буду верен всю жизнь... Но как бывает в жизни иногда — самое интересное предложение получаешь там, где его совсем не ждешь. Когда раздался звонок из Ленинграда и родной голос режиссера Фетина сообщил, что для меня есть роль в его новом фильме, я не без ужаса подумал: каких еще хищников придется мне укрощать? И вдруг слышу: по рассказам Шолохова... «Донская повесть»... Шибалок... Я замер: ну, думаю, это похуже хищников. А он продолжает: я вижу только тебя — это обычно говорят режиссеры. Я, конечно, не соглашаюсь, он обижается. «Ладно, говорю, приеду, поговорим», а сам думаю: худсовет не допустит. И, естественно, худсовет «Ленфильма» возражает: «Только что «Полосатый рейс» — и вдруг «Донская повесть», что же общего? Где логика?» Но режиссер и меня убедил, и худсовет...

Эта работа актера была высоко оценена специалистами – он был удостоен премий на 3-м Международном кинофестивале в Нью-Дели (Индия) и на Всесоюзном кинофестивале в Киеве.

Вторая половина 60-х

В том же 1969 году Леонов был приглашен Эльдаром Рязановым в сатирическую комедию «Зигзаг удачи». Актер сыграл фотографа Володю Орешникова, которому выпадает выигрыш в лотерею 10000 рублей – по тем временам тройная стоимость машины. Этот фильм также оказался с трудной судьбой. Руководители советских профсоюзов заявили, что картина является клеветой на их деятельность, после чего фильм был выпущен в ограниченном прокате и практически без рекламы.

Драматическое дарование актера проявилось и на театральной сцене. В 1966 году он поразил зрителей мастерским и точно выдержанным по стилю исполнением роли царя-тирана Креонта в спектакле «Антигона», поставленном Борисом Львовым-Анохиным.

Когда режиссер пригласил Леонова на эту роль, многие восприняли это крайне отрицательно. «Леонов и Креон? Да вы с ума сошли!» Однако спектакль все-таки состоялся. Как вспоминал позднее сам Леонов: «Успех был большой. Какой-то обвал газетно-журнальный, писали так много и хорошо, интересно, что мы удивлялись. Во всех городах, где Театр имени Станиславского побывал с гастролями, появлялись статьи, и не в том дело, что хвалили, а в том, что разные люди, критики, журналисты находили что-то свое, совсем неожиданное, и это было интересно читать».

Работе в театре Леонов отдавал всего себя. За 21 год работы им не было сорвано ни одного спектакля. Евгений Павлович выходил на сцену даже тогда когда болел воспалением легких, когда у него была температура под сорок…

В 1969 году Леонов покинул Театра им. Станиславского, перейдя в Театр им. Маяковского, главным режиссером которого был А. Гончаров. Первой работой в новом театре для Евгения Павловича стала роль Ванюшина в спектакле «Дети Ванюшина».

Некоторое время актера продолжали приглашать играть в спектаклях на сцене Театра им. Станиславского. Но когда он узнал, что бывшие его коллеги обратились к директору с просьбой не приглашать больше Леонова, мол «что у нас, своих актеров нет», то отказался от дальнейшего сотрудничества. По этому поводу Евгений Павлович позже признался: «В моей жизни бывало так, что меня обижали, и, как мне кажется, напрасно, незаслуженно. А у меня такая воля, что, если человек меня обидел, я его исключу из своей жизни, я могу с ним здороваться и разговаривать, но он для меня как человек уже не существует...»

Немалую популярность актеру в те годы добавила и мультипликация. В 1969 году он озвучил всеми любимого Вини-Пуха в одноименном мультфильме Ф. Хитрука. Впоследствии этот мультперсонаж стал визитной карточкой Евгения Леонова.

Кино. 1970-1975 годы

В 1970 году Евгений Леонов снялся в киноповести Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». По сюжету картины на похороны видного военачальника собираются его бывшие фронтовые друзья – люди самых разных профессий: журналист, бухгалтер, директор завода и простой слесарь. Эти роли удивительно тонко, пронзительно и очень по-разному были сыграны Всеволодом Сафоновым, Анатолием Папановым, Алексеем Глазыриным и Евгением Леоновым. Сыграны они были так что, собранные вместе, эти персонажи олицетворяли собой целое поколение, прошедшее войну. Самым ярким и трагичным моментом картины стал его финал, когда друзья собираются в доме бывшей медсестры и поют замечательную песню Булата Окуджавы про десятый десантный батальон.

Однако и этот фильм оказался не по душе советским цензорам. В течение двух лет он практически пролежал на полке. И только, когда на фестивале в Карловых Варах «Белорусский вокзал» получил почетный приз, картину, наконец, выпустили на широкий экран.

Совершенно другую роль Евгений Леонов сыграл в эксцентрической комедии Александра Серого «Джентльмены удачи». Здесь актеру достались сразу две главные роли – жестокого вора по кличке «Доцент» и директора детсада Евгения Ивановича Трошкина, который по заданию милиции перевоплощается в Доцента.

Для того, чтобы убедительнее сыграть роль, Леонов специально ходил в Бутырскую тюрьму и смотрел в глазок камеры, изучая заключенных. Эти наблюдения, а также актерский талант и мастерство помогли ему создать незабываемые персонажи. На глазах у зрителей Евгений Леонов мгновенно перевоплощался из трогательного персонажа в жестокого рецидивиста.

«Джентльмены удачи» вышли на экраны в 1972 году. Фильм мгновенно полюбили зрители, а многие фразы из него тут же разлетелись на цитаты. Особенно популярны стали выражения: «пасть порву», «редиска — нехороший человек», из-за которых критики тут же обвинили картину в дурновкусии. Но народная любовь к фильму от этого меньше не стала.

В 1972 году состоялось еще одно знаменательное событие в жизни Евгения Павловича – ему присвоили звание народного артиста РСФСР.

Среди других удачных работ Евгения Леонова в те годы: Нюхин в фильме Михаила Швейцера «Карусель» (по словам самого актера – «одна из немногих ролей, которые мне самому интересно было смотреть...»

, Леднев в телесериале «Большая перемена», Потапов в драме Сергея Микаэляна «Премия», и, конечно же, Коля в замечательной комедии Георгия Данелии «Афоня».

, Леднев в телесериале «Большая перемена», Потапов в драме Сергея Микаэляна «Премия», и, конечно же, Коля в замечательной комедии Георгия Данелии «Афоня».Штукатурщик Коля, друг главного героя Афони в фильме Георгия Данелии, особенно полюбился зрителям. И это неслучайно. Наивный, чистый душой он обнаруживает доброе, светлое начало в главном герое. Без него невозможно было бы понять историю перерождения и саму возможность перерождения Афони.

Отдельно стоит отметить одну из самых лучших работ Евгения Леонова – роль Сарафанова в драме Виталия Мельникова «Старший сын».

Именно роль Сарафанова вобрала все самые яркие черты Леонова-актера, именно в ней со всей полнотой проявился его самобытный драматический талант: мастерство психологического анализа, ироничные и забавные нотки простодушия, непревзойденный, тонкий артистизм, душевная незащищенность. Сарафанов Леонова – чудак, ранимый и великодушный. Его сбивчивая речь афористична: так выдает себя органическая неспособность человека к красноречию. Он говорит только самое важное, чего нельзя не сказать. Это и оказывается незамысловатой житейской, а чаще жизненной мудростью.

Уход из Театра им. Маяковского

Дело в том, что в 70-е годы Евгений Леонов особенно много снимался в кино, что конечно не очень то устраивало Гончарова. Однако режиссер мирился с этим, поскольку Евгений Павлович всегда относился к своей работе с большой ответственностью. А вот съемок в рекламе Гончаров ему простить не смог. Это сегодня реклама стала для нас обыденностью, а в те годы это было настоящим ЧП. Вспоминает сам Гончаров: «На телеэкране появилась реклама рыбы нототении, которую обаятельно подавал любимец публики Евгений Леонов. Я взорвался. Собрал труппу и произнес речь, которую по отношению к самому себе никогда бы никому не простил. Дескать, костлявая рука голода совсем задушила Евгения Павловича Леонова. Скинемся, что ли, шапку по кругу, чтобы артист не пробавлялся нототенией. Конечно, Женя этого не простил. Мы расстались, и он ушел в Театр имени Ленинского комсомола к Марку Захарову».

1976-1979 годы

В 1978 году Марк Захаров пригласил Евгения Леонова на роль Короля в свою новую картину «Обыкновенное чудо» — экранизацию одноименной пьесы Евгения Шварца. Эта роль была несколько необычна для актера, привыкшего играть добросердечных персонажей. Здесь Леонову пришлось соперничать с великим Эрастом Гариным, полтора десятка лет назад воплотившего этот образ в собственном фильме. Леонов сумел создать незабываемый персонаж Короля-тирана, наполнив его необычайной иронией и трогательностью.

В том же году Леонову было присвоено звание народного артиста СССР. Интересно, что когда обсуждали вопрос о присвоении ему этого звания, кто-то сказал: «А разве он не народный? Да что вы! Проверьте, он уже народный давно». Действительно, народная любовь и слава задолго опередила официальное признание.

Как и любому актеру, Евгению Леонову не всегда доставались главные роли. Но в любую роль он неизменно вкладывал все свое сердце, создавая очередной шедевр. И уже никак не поворачивается язык назвать ролями второго плана его Короля из «Обыкновенного чуда» или Колю из «Афонии». То же самое можно сказать и о его работе в очередной картине Георгия Данелии «Осенний марафон». В этой горькой и беспощадной трагикомедии, где главные роли сыграли Олег Басилашвили, Наталья Гундарева и Марина Неелова, Евгению Леонову досталась роль соседа по фамилии Харитонов.

Удивительно, но в 1979 году Призом Союза журналистов лучшему исполнителю мужской роли был награжден именно Леонов, а не Басилашвили. Кроме того, за эту работу актер был отмечен Государственной премией им. Братьев Васильевых.

Как можно заметить, Евгений Леонов вообще очень много снимался у Георгия Данелии: «Тридцать три», «Не горюй!», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», а, кроме того, – «Джентльмены удачи», где Данелия был автором сценария. Для этого режиссера Леонов был настоящим талисманом. Сам актер признавался: «Мне всегда хорошо работается с Данелия. Атмосфера доброты и доверия, а главное, он работает, ощущая целое. Мы можем ошибиться и переснять, но он примечает то, что дает возможность копать глубже, хоть это и сложно. И мы опять и опять пробуем, но у меня никогда не было ощущения тупого угла — мол, это сделать невозможно. А у некоторых других режиссеров все время попадаешь в тупик — это не годится, то не нужно...»

Сын

Тем временем подрастал сын Евгения Леонова – Андрей. В сына Евгений Павлович вкладывал всю свою любовь. Надо отметить, что Андрей учился довольно средне, и Леонова часто вызывали в школу, где знаменитый актер бледнел и краснел. Однако сына он почти никогда не наказывал. Вспоминает Андрей Леонов: «За очередную двойку он однажды решил меня наказать. «Отведу, — говорит, — в лес. В лесной интернат». Собрал мои вещи в чемоданчик, взял за руку и повел. Спускаемся по лестнице, и у обоих ноги подкашиваются. Мягким он был. Характера хватило ровно до первого этажа. От мамы и подзатыльники случались, и в угол ставила, а он защищал».

А вот что вспоминал сам Е. Леонов: «Не раз мне друзья говорили, что моя доброта может принести сыну вред. Не боишься, мол, испортить ребенка добротой? Бывало, меня накрутят, и я начинаю кричать на сына. Правда, никогда его не бил…»

1980-1985 годы

В последующие годы Евгений Леонов снимался не очень часто. В очередной картине Георгия Данелии «Слезы капали» он сыграл Васина, который однажды из любящего мужа и отца, прекрасного сослуживца, превращается в злого, придирчивого человека. Затем последовали роли в сатирической комедии Марка Захарова «Дом, который построил Свифт» (великан Глюм) и в семейной саге Владимира Басова «Время и семья Конвей» (Алэн).

«Кин-дза-дза»

Как вспоминал Георгий Данелия: «Картина была очень трудной. К 12 часам дня все почему-то начинали ссориться. Однажды я даже поссорился с Леоновым, которого снимал всегда на протяжении двадцати лет, и никаких конфликтов никогда не было. А, оказывается, в Каракумах с двенадцати до двух никто не работает, в это время происходят какие-то излучения, вредные для нервной системы. Мы выезжали рано утром — ехать было довольно далеко, снимали до 12, с 12 до полвторого ругались и с полвторого до вечера снимали. Костюмы создавались на ходу из подручных средств. Так, например, на Леонове — ботинки из «Легенды о Тиле», матросские брюки, майка с ворсом, которую мы покрасили, а потом прожгли дыры. Я нашел очень красивый кусок какого-то материала, и его пришили на зад штанов. А то, что у него на голове... Летчики подарили нам списанные летные костюмы и каркас от бандажа промежности из брюк — это и есть головной убор Леонова».

Специально для фильма был придуман знаменитый язык чатлан. Он создавался на основе симбиоза различных языков: «пепелац» — межзвездный корабль (от «пепел» по-грузински — бабочка), «пацак» — не чатланин (контаминация кацо, пацан, и кацап), «эцилопп» — представитель власти (полицейский наоборот).

В 1986 году картина вышла на экраны. Первоначально большинство зрителей (особенно старшее поколение) ее не приняли. Посыпались возмущенные письма: «…куда смотрит правительство? на что тратятся народные деньги? кто позволяет хорошим артистам сниматься в такой ерунде? как не стыдно режиссеру морочить голову советскому народу?» Правда уже тогда попадались и хвалебные отзывы.

Со временем «Кин-дза-дза» стал по настоящему культовым фильмом. В настоящее время в Интернете ему посвящены многочисленные сайты, среди которых самый известный flame-de.etel.ru.

Клиническая смерть

Вспоминает Ванда Леонова: «Врачи не знали, чем это вызвано: ведь у Жени был целый букет болячек. Сахарный диабет, плохие сосуды, сердце... Слава Богу, им случилось в Германии — у нас бы он умер. Его подключили к аппаратуре. Сердце забилось. В госпитале перед операцией ему сумели сделать шунтирование (перешивание сосудов), отключили аппаратуру. Но сердце не выдержало, последовал обширнейший инфаркт. На его фоне и шла операция, которая продолжалась 4,5 часа».

Евгений Леонов пролежал в коме шестнадцать суток. Все эти дни с ним рядом находились жена и сын. Андрею так и сказали: «Сиди и беседуй с ним и с Господом. Если он тебя услышит наверху, отец вернется». Вместе с ним всем сердцем был и весь советский народ. Простые люди ставили в церквях свечки за то, чтобы их любимый артист вернулся.

Он вернулся. А спустя четыре месяца уже репетировал главную роль Тевье-молочника в новом спектакле «Поминальная молитва». 21 октября состоялась премьера. По окончании спектакля толпы восхищенных зрителей шли к сцене с охапками цветов и, передавая их Леонову, говорили: «Живите долго! Здоровья вам и счастья!»

90-е годы

В 1993 году Леонов стал сниматься в телевизионной рекламе. Многих это возмутило. Однако надо понять тогдашнее положение актера. Леонов сам признавался, что с удовольствием оставил бы о себе память, как об актере, игравшем в «Донской повести» и в «Белорусском вокзале», но никогда не снимавшимся в рекламе. Но ничего подходящего ему не предлагали, жить то как-то надо было…

В одном из интервью в 1993 году Евгений Павлович с горечью признался: «Я тут попал на одно выступление: какой-то бизнесмен день рождения отмечал. Молодой парень, ему лет 30. Чего там только не было. И я спросил его: «А сколько же стоит такой день рождения?» Он говорит: «Миллионов 15-16». Я понял, что никогда не смогу отпраздновать 30-летие сыну и даже внуку...»

29 января 1994 года Евгений Леонов ушел из жизни. Его жена Ванда рассказывала: «Этот день был тяжелым. Андрюша утром за мной заехал — мы собирались на рынок. Женя обычно и это время уже вставал, а тут он лежал. Я к нему подошла, говорю: «Женя, мы на рынок собираемся». Он: «Купите мне чего-нибудь вкусного». Приехали мы с рынка, сели за стол кушать, и он вдруг говорит: «Ванда, ты почему мне ничего не купила?» И лицо у него было такое сердитое-сердитое. Я говорю: «Женя, ну что ты, я тебе цыпленка купила, то, другое, третье». Но он ничего не стал есть, а потом сказал: «Я не могу взять себя в руки». Потом я легла отдыхать — у меня очень сильно болела голова. Я лежала в другой комнате, но слышала, что он как-то подозрительно каш-пял: кхе-кхе... как будто хотел прокашляться, но не мог. Потом он зашел в комнату и сказал: «Сейчас Андрюшенька появится, надо будет собираться в театр». Надел рубашку, стал переодевать брюки — театральный костюм у него был дома — и вдруг пошатнулся и упал. Я думала, что он на штанину наступил. Закричала: Женя, ты что?», подбежала к нему, а он выпрямился — и все. В одну секунду его не стало. Приехали врачи, сказали, что это — тромб».

Вечером того рокового дня в Ленкоме должен был состояться спектакль «Поминальная молитва» с Леоновым в главной роли. Когда зрителям объявили, что спектакль не состоится из-за смерти актера, ни один из них не сдал свой билет. Из ближайшего храма принесли свечи, и народ весь вечер простоял с ними у театра. На похороны пришли тысячи людей.

Памятник Евгению Леонову на "Мосфильме"

NNM.RU

В оригинальной постановке задача звучит примерно так:

Дано

В два запечатанных конверта ведущим вкладываются некоторые суммы денег и игроку известно, что суммы денег в двух конвертах различаются в два раза. Игрок может выбрать любой конверт наугад, вскрыть его и пересчитать сумму в конверте. После этого он может либо забрать эту себе, либо взять себе сумму из второго конверта, заранее не зная ее. Какова наилучшая стратегия для игрока?

Ответ

Игроку надо всегда брать второй конверт.

Доказательство

Допустим, в первом конверте игрок обнаруживает сумму 100р. Тогда, матожидание суммы во втором конверте (средняя сумма при выборе второго конверта) будет 100р/2*50%+100р*2*50%=(50р+200р)/2=125р. Надо всегда брать второй конверт, поскольку такая тактика в среднем (но не в каждом конкретном случае) дает больший выигрыш. Но это решение противоречит интуиции, так как кажется очевидным, что все равно какой конверт брать.

Я предлагаю попытаться самостоятельно разобраться в парадоксе, а если вы решение не нашли или нашли и хотите его проверить, то прошу под кат.

Может показаться, что парадокс Монти Холла и парадокс двух конвертов похожи: и там, и там доказанным решением будет "всегда менять первоначальный выбор". На самом деле это два противоположных парадокса. В парадоксе Монти Холла совершенно элементарная задача запутана так, чтобы правильное решение казалось абсурдным. В парадоксе двух конвертов ложное решение всегда будет казаться абсурдным, а задача запутана так, чтобы было трудно найти ошибку в "доказательстве".

В приведенной формулировке можно заметить некоторую туманность высказываний о максимально возможной сумме в конверте: "некоторая сумма", "100р". При этом предполагается, что суммы в конвертах не ограничены, но выбранные формулировки заставляют об не задумываться.

ПЕРЕФОРМУЛИРУЕМ ЗАДАЧУ БОЛЕЕ СТРОГИМ ОБРАЗОМ:

Дано

В два запечатанных конверта ведущим вкладываются любые и ничем не ограниченные суммы денег и игроку известно, что суммы денег в двух конвертах различаются в два раза. Игрок может выбрать любой конверт наугад, вскрыть его и пересчитать сумму в конверте. После этого он может либо забрать эту себе, либо взять себе сумму из второго конверта, заранее не зная ее. Какова наилучшая стратегия для игрока?

Ответ

Игроку надо всегда брать второй конверт.

Доказательство

Допустим, в первом конверте игрок обнаруживает сумму Х. Тогда, матожидание суммы во втором конверте будет Х/2*50%+Х*2*50%=1,25*Х. Надо всегда брать второй конверт, поскольку такая тактика в среднем дает больший выигрыш.

Вот сейчас абсурдность решения стала еще более очевидна: поскольку нам не важно значение Х, то мы можем и не вскрывать конверт, а просто сразу выбрать второй в котором в среднем лежит 1,25*Х. Обозначим 1,25*Х за Y и по аналогии находим, что в первом конверте лежит сумма 1,25*Y. Надо брать первый конверт. Так просто тыкая пальцем в конверты по очереди мы все время увеличиваем наш капитал, пока нам это не надоест!

В чем подвох? В том, что задача сформулирована не полно, она просто не имеет решения в такой формулировке, как не имеет решения система двух линейных уравнений с тремя неизвестными. Для полноты надо в условия задачи еще добавить функцию распределения вероятностей по возможным суммам в рублях. Теперь смотрим на "доказательство": для сумм Х/2 и Х*2 (где Х — любое положительное число) используется вероятность 50%. Так вот она функция распределения — равновероятна, константа! Но почему ее неявно запихнули в доказательство, а не указали в явном виде в условиях задачи? А чтобы мы об этой функции не задумывались.

Дело в том, что равновероятная функция распределения на бесконечном интервале математически невозможна. На функцию распределения всегда накладывается условие нормировки: интеграл от функции распределения на всей области определения функции в континуальном случае либо сумма всех значений функции в дискретном случае должны быть равны 1. Но интеграл от ненулевой константы по бесконечному интервалу или бесконечная сумма ненулевых констант всегда бесконечны, а если константа равна 0, то интеграл или сумма будет равна 0, но никак не 1!

Если же ввести, например, отграничение на максимально возможную сумму (известную игроку) в конверте, то, во-первых, игроку есть смысл вскрывать первый конверт и пересчитывать сумму в нем (так как теперь ему есть с чем э

ту сумму сравнивать), а, во-вторых, решение задачи будет другим. Вовсе не "всегда брать второй конверт".

Все это более подробно и очень хорошо описано в источнике (на википедии ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_двух_конвертов), так же там рассмотрены возможные корректные формулировки этой задачи.

Находящаяся в Санкт-Петербурге компания "Союз Бухгалтеров" готова взять на себя бухгалтерское обслуживание спб . Они снизят нагрузку на бухгалтерский отдел Вашей компании, оформят полную отчетность. или помогут по отдельным операциям.

![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif)